Am Ende des Jahres macht es Sinn, auf das 1. Jahr Hochbeetgärtnerei zurückzublicken und ein Resümee zu ziehen – das ist für die Planung des kommenden Jahres wiederum nicht unwichtig…

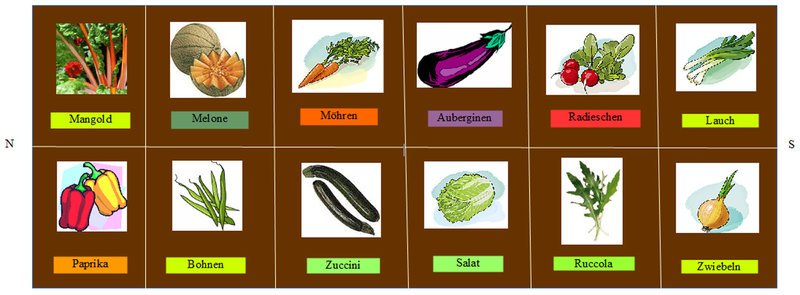

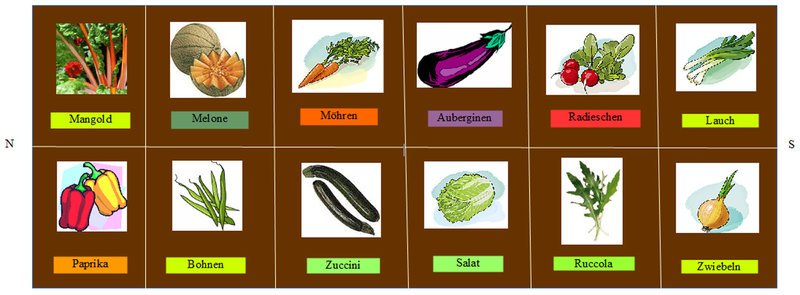

Also, zunächst einmal entschloss ich mich ja, Gärtnern im Quadrat auszupobieren. Das Beet wurde in 12 Quadrate, ca. 50 x 50 cm aufgeteilt und danach habe ich versucht, nach den Regeln der Mischkultur (gute und schlechte Nachbarn) Gemüse zu pflanzen. Der Plan sah so aus:

Verschiedene Pflanzen habe ich ja auf der Fensterbank vorgezogen (Mitte April)…

Etwas zu früh, hinzu kam dann noch ein kaltes und nasses Frühjahr. Die ich meine Pflänzchen aufgrund der Größe auspflanzen musste, war ich auf der Suche nach „Schutz und Wärme“ und fand einen Folientunnel samt Gestänge, den ich mir passend zusammenklebt und der auch im kommenden Frühjahr wieder auf seinen Einsatz wartet. Dieses Vorziehen war sinnvoll und wird wiederholt.

Ok, was hat geklappt, was nicht? Die Melone ist eingegangen; vielleicht war der nasse und kalte Frühling schuld, ich werde das im nächsten Jahr auf alle Fälle nachmal probieren (ohne Gewächshaus wird das aber wahrscheinlich eher schwierig…). Auch die Buschbohnen sind eingegangen – keine Ahnung warum.

Der Lauch kam kurz zum Vorschein, hat sich dann aber „vom Acker gemacht“…

Generell muss man ja unterscheiden zwischen Pflanzen, die eine Saison immer wieder Früchte tragen und anderen, die mehr oder weniger „auf einmal“ abgeerntet werden. Erstere halte ich für besonders geeignet, gerade in der Quadratanpflanzung, weil sie ihren Platz im Verhältnis zum Ertrag extrem gut ausnutzen.

Der absolute Dauerbrenner, vom Frühjahr bis in den September war der Mangold; ich konnte alle 1 1/2 Wochen wahre Palmwedel ernten, die für ein Essen für 4 -5 Personen ausreichten.

Im September begann er, etwas zu schwächeln. Jetzt stehen noch ein paar Pflanzen, die ganz offensichtlich zweijährig sind. Ich werde unbedingt neuen Mangold anpflanzen, die alten Pflanzen dienen für das erste Grün im Frühjahr.

Ab dem August (das ist natürlich eine lange Zeit bis dahin) haben die beiden Paprika und die Chili (rechts unten) losgelegt – Wahnsinn! Ich musste erstmal abwarten, bis die Pflanzen rot wurden – die gelben waren gleich gelb.

Hier noch in unreifen Zustand.

Begeistert war ich auch von der Aubergine, die ab Sommer immer wieder nacheinander Früchte produziert hat (leider habe ich kein Bild von den ausgewachsenen Früchten, die so groß waren, wie die, die man kaufen kann).

Die Zucchini hatte irgendwie erst eine „Ladehemmung“, es kamen nur zögerlich etwas „verformte“ Pflanzen, zwischendrin dachte ich, sie geht ganz ein (Gelbfärbung der Blätter); erst ab August kamen zuverlässig immer Zucchinis nach.

Kommen wir zu den Pflanzen, die einmal eingesät und dann abgeerntet werden, als da wären: Radieschen, Zwiebeln, Karotten, Salat, Ruccola.

Hier muss man sich überlegen, ob ein Quadrat so viel hergibt, dass man wenigstens eine Mahlzeit daraus bereiten kann. Radieschen fallen bei diesen Überlegungen raus, denn sie sind ja Rohkost für zwischendurch… Bei den Zwiebeln und Karotten (2 Quadrate, aber zusammen in ein Quadrat gepflanzt, wegen dem Schädlingsschutz) konnte ich mehrfach für einzelne Mahlzeiten ernten (2 -3 Personen), hatte sie aber zu eng ausgesät, so dass ich erstmal lichten musste und dann noch etliches „Kleingemüse“ hatte.

Am Anfang fragte ich mich, was ich nun mit den leeren Quadraten machen sollte, aber die Quadrate waren (zufällig) so gewählt, dass ich nach dem Abernten Platz für die Nachbarpflanze hatte, die nun den Turbo angeschaltet hatte (Aubergine, Zucchini -> hier waren die Bohnen ja hopps gegangen). Also das Prinzip war – wenn auch ungeplant – nicht schlecht… 😉

Beim Salat hatte ich mich für Schnittsalat entschieden; ich finde ihn unglaublich praktisch, da man immer die Menge ernten kann, die man braucht.

Hier dachte ich, dass ich den Salat, wie auch den Ruccola von Frühjahr bis zum Herbst aussäen kann – das war leider nicht so. Im Frühjahr hatte ich zwei Aussaaten, im Sommer ging nix, erst wieder Ende August konnte ich nochmal aussäen und noch einmal ernten (den Ruccola aber bis in den November).

Anfang Oktober wurde das Hochbeet abgeerntet (bis auf den Mangold, den restlichen Salat und Ruccola). Auch die Tomaten, die in den Pflanzkübeln gezogen wurden, waren gepflückt.

Es kam nochmal eine erkleckliche Ernte zusammen, die dann in der Küche nachgereift ist.

Seit dieser Zeit wird das Hochbeet als Kompost verwendet, um für das nächste Jahr wieder eine verrottbare Schicht zu schaffen.

Das habe ich so in keinem der schlauen Bücher gelesen, könnte mir aber vorstellen, dass das funktioniert. Das Beet ist ja mehr als 30 cm abgesackt; über den Kompost kommt dann Muttererde… Bin gespannt!

Der Thermokomposter hinter dem Hochbeet ist „geschlossen“ und liefert mir hoffentlich im Frühjahr guten Kompostdünger.

Unter dem Strich bin ich sehr zufrieden mit dem ersten Hochbeetjahr!

Das Gärtnern im Quadrat ist klasse für überschaubare Erntemengen, dafür aber mit großer Vielfalt. Wenn ich jetzt Berge zum Einmachen produzieren will, brauche ich mehr Platz.

An ein paar Stellschrauben werde ich noch versuchen zu drehen, aber die Richtung, in die es ging, war nicht verkehrt! Mittelfristig wünsche ich mir noch ein 2. Hochbeet, und auch noch einen „gescheiten“ Platz für die Tomaten, denn die Pflanzkübel,  in denen ich die Tomaten dieses Jahr zog, sind besser als nichts, aber nicht das Wahre im Vergleich zu im Freiland gepflanzten Tomaten… Wie auch immer, das nächste Gartenjahr kann kommen!!!

in denen ich die Tomaten dieses Jahr zog, sind besser als nichts, aber nicht das Wahre im Vergleich zu im Freiland gepflanzten Tomaten… Wie auch immer, das nächste Gartenjahr kann kommen!!!

Und das wünsche ich euch auch: ein erfreuliches, erfolgreiches Jahr im Garten, mit erfolgreichen Bestrebungen, Konsum und Müll einzusparen, selbst Dinge zu produzieren und dadurch etwas zur eigenen Unabhängigkeit und zum Umweltschutz beizutragen!!!

Mit diesen Gedanken eingestellt bei

EiNaB (Einfach Nachhaltig Besser Leben)

in denen ich die Tomaten dieses Jahr zog, sind besser als nichts, aber nicht das Wahre im Vergleich zu im Freiland gepflanzten Tomaten… Wie auch immer, das nächste Gartenjahr kann kommen!!!

in denen ich die Tomaten dieses Jahr zog, sind besser als nichts, aber nicht das Wahre im Vergleich zu im Freiland gepflanzten Tomaten… Wie auch immer, das nächste Gartenjahr kann kommen!!!